本事業で導入した蓄電池(DREAM Solar 茨城桜川Ⅱ、200.0kWh✕2台)

本事業で導入した蓄電池(DREAM Solar 茨城桜川Ⅱ、200.0kWh✕2台)

「kWhの最大化」をキーワードに、

蓄電池導入とデータ収集で先手を打つ

本事業の概要

今回お話を伺った、大和エネルギー株式会社 常務取締役 島川知也様(中央)/電力事業部 エンジニアリンググループ グループ長 相良圭亮様(右)/電力事業部 エンジニアリンググループ 有本真一郎様(左)

今回お話を伺った、大和エネルギー株式会社 常務取締役 島川知也様(中央)/電力事業部 エンジニアリンググループ グループ長 相良圭亮様(右)/電力事業部 エンジニアリンググループ 有本真一郎様(左)単独発電事業者の高圧部門でトップシェア*1を誇る大和エネルギー株式会社。「風・太陽・水」の有効活用をテーマとする大和ハウスグループのエネルギー関連業務を一手に担う。発電所建設における事業計画立案や用地確保から、EPC*2業務、メンテナンスまでをワンストップで担い、発電所開発を展開しCO2削減に貢献する。

本事業で蓄電池を併設したDREAM Solar 千葉佐倉発電所。大和エネルギーでは風力2カ所、太陽光163カ所、合計312.1MWの再エネ発電所を運用中だ(2024年11月30日現在)。

本事業で蓄電池を併設したDREAM Solar 千葉佐倉発電所。大和エネルギーでは風力2カ所、太陽光163カ所、合計312.1MWの再エネ発電所を運用中だ(2024年11月30日現在)。「kWhの最大化」をスローガンに掲げ、太陽光発電の更なる効率化を目指す中で新たに取り組んだのが蓄電池の導入だ。本年度事業を実証実験と位置づけあらゆるデータを収集、次年度以降は蓄電池の本格的な導入を推進していく。

今後は電力の有効活用を加速するべく、アグリゲーターとしての事業展開も視野に入れている。

*1:PV発電事業最前線12月号(2024年11月総括)資源総合エネルギー社

*2:設計(Engineering)、調達(Procurement)、建設・試運転(Construction)業務

本事業の導入経緯

「まずはやってみる」積極的な姿勢で本事業への申請を決めたと語る島川常務取締役

「まずはやってみる」積極的な姿勢で本事業への申請を決めたと語る島川常務取締役当社の再エネ事業は2007年、大和ハウスグループが所有していた佐田岬(愛媛県)の土地を有効活用するために風力発電所を設置したところから始まった。

2012年から太陽光発電事業に参入し、同年7月に再エネ発電に特化した発電事業部(現、電力事業部)を創設し、未利用地の活用という観点からも太陽光に重点を置き開発を推進してきた。

太陽光発電所の1号案件は2013年2月、当時、大和ハウスグループが所有する北九州の物流倉庫屋根に設置した2MWの発電を嚆矢とする。当時より卒FITを見越した長期運用を念頭に置き、「kWhの最大化」を合い言葉に、太陽光発電量をいかに効率上げ最大化するか、更なる活用方法を検討していた。その一つがFIP制度への移行だ。

太陽光発電は天候に左右されやすい。同時同量の原則(電力のバランシング)や西日本エリアを中心に出力抑制等の課題、そして2050年カーボンニュートラル実現に向けた再エネ発電量の需要高まりなどの状況を鑑み、太陽光を余すことなく活用するために蓄電池が効果的だと判断した。

法整備等含め、今後蓄電池の活用推進が加速するのであれば、先手を打って蓄電池導入を進める方針を打ち出した。いち早く取り組むことにより知見も先行して集積する。「まずはやってみる」との積極的な姿勢は当社の持ち味でもある。まず自社サイトで蓄電池を導入する実証実験を決定した。

既存の太陽光発電設備に蓄電池を併設するのは当社として初の試みだったこともあり、まずは手頃な容量の蓄電池で一連の取り組みを行い、今後にデータを活かす実証とすべく、蓄電池の容量に釣り合うコンパクトな発電所を2カ所選定した。

本事業がもたらすメリット 導入効果とメリット

2024年4月~9月において、蓄電池を導入したことによりFIPのみで売電した場合と比較し2%〜5%ほど売電収益が増加した。タイムシフトによる電力価格差を活かした裁定取引(アービトラージ)による収益だ。また、本データを取得した東京電力管内は出力制御がない。もし出力制御が多い西日本エリアで導入したら、制御分を蓄電に回せるため更なる収益が見込めるだろう。

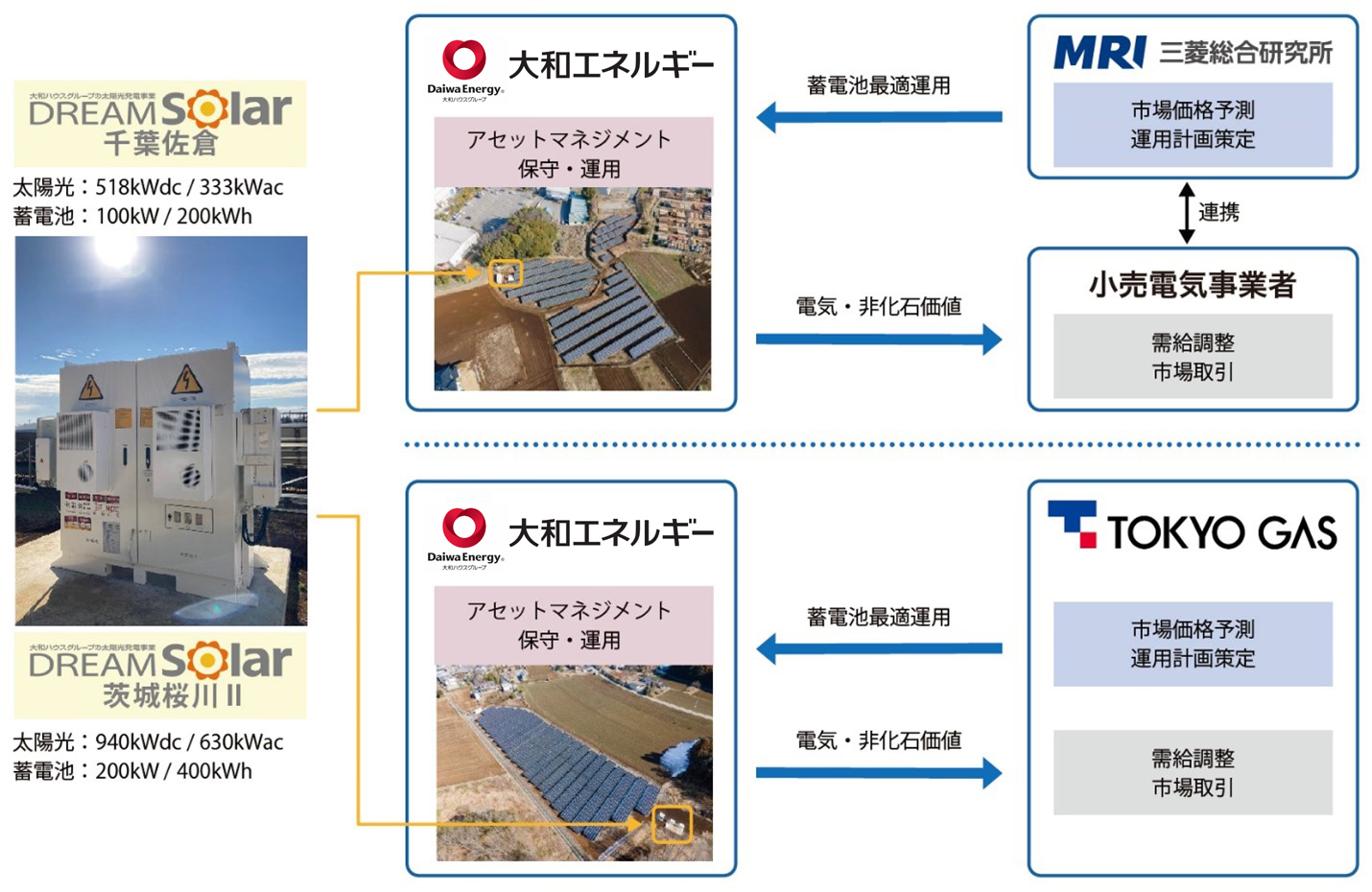

発電-蓄電-売電の一連の流れについて知見を深めるため、エネルギー供給事業に長い歴史があり、発電所の需給運用ノウハウを有する東京ガス様と、高いシミュレーション技術を有する三菱総合研究所様へ当社から協業を打診した。2社とは既に多数の事業で協業しており、信頼関係が構築されている。解析システムによる翌日の天気、電力需要、市場の動向等からシミュレーションを行い、発電-電力供給量から売電量を決定するなど、本シミュレーションの成果が収益アップに結びついている。

今後は、本実証実験での知見を活用し、社内外への発電所へ展開を広げる。すでに社内10サイトへの蓄電池導入を進めている。さらに、フロントランナーとしての実績を活かし、アグリゲーター業務も今期から取り組み始めた。

本事業における補助金制度のアドバンテージ

稼働中の発電設備に蓄電池を併設する初の試みを技術面で支えた相良グループ長、電気設計一筋のベテランだ。

稼働中の発電設備に蓄電池を併設する初の試みを技術面で支えた相良グループ長、電気設計一筋のベテランだ。補助金によってイニシャルコストを1/3削減できた。もともと補助金の有無を問わず蓄電池の導入は実施する予定だった。本補助金についての情報を入手したのは、既設の発電所へ蓄電池を導入することを決定した後ではあったが、補助金の存在は国の施策の方向性と合致する裏付けともなり、経営へ好印象を与えることができる。補助金分を企業としてさらなる成長を見込める別の事業へ振り向ける将来性にもつながる。

卒FITに伴うパネル大量廃棄時代を見据えた取り組みとしては、太陽光発電パネルのリサイクルを行うように検討している。現在、当社の保有する発電所合計で100万枚のパネルを使用しており、カラスによる投石等での破損も少なくない。これは全ての太陽光発電所が抱える課題であり、現状は経済性を優先して埋め立て処分が主流となっている。

この課題に対し、日本におけるサーキュラー・エコノミーに貢献するべく、太陽光パネルリユース・リサイクル協会にも入会し、使用済みパネルの適切なリユース・リサイクルのスキームを確立することを目指している。

補助金申請における課題・留意点

本プロジェクトには入社4年目で参画した有本様、「さまざまな分野を手がけられるよう、ジョブローテーションで経験を積める人材育成方針が合っています」

本プロジェクトには入社4年目で参画した有本様、「さまざまな分野を手がけられるよう、ジョブローテーションで経験を積める人材育成方針が合っています」申請手続きについて

主な申請作業は電力事業部2名体制で対応した。まずは募集要項に記載されている仕様を確認し、設計図面が要綱を満たしているかについて確認した。

当社は建設事業も手がけており、補助金公募文面や内容、様式にはある程度見慣れていた。とはいえ、公募が開示されてから準備していたのでは本事業の申請期間に書類が整わなかっただろう。公募開示前から蓄電池導入設計や電力協議を開始していたことが功を奏した。

申請時、JPEAのフォローが手厚く助かった。現在は蓄電池併設事業の需要も高まり、申請件数が増えているため、期間に余裕を持って相談に臨んだ方が良い。電力会社との協議も必ず必要で、接続検討含めた技術的な協議には時間を要する。本事業では電力協議に約9カ月を要した。

蓄電池の選定について

本事業の補助対象となる要件を確実に満たし、かつ既存の発電設備との相性も考慮した機種選定のため、メーカーへの問い合わせは必須。本事業では、既設の発電所で採用していたパワーコンディショナーの設計思想などの相性の良さと運用実績での信頼性を重視し選定した。

蓄電池設置には、設備だけでなく用地も重要な問題となる。メンテナンス時の余地も含めたスペースおよび搬入ルートの確保が必要だ。また、工期が2月末に集中する場合は積雪等の影響による工期遅延にも留意した方がよい。そのほか、運転を始めると音の問題も無視できないため、周囲に住宅のない場所が望ましい。実際、立地の問題で蓄電池導入を見送った発電所も存在した。

本事業ならびに再生可能エネルギーに対する今後の展開

現在、大和エネルギーでは風力2カ所、太陽光163カ所、合計312.1MWの再エネ発電所を運用中であり、O&M*3では自社サイト含め223サイト(2024年11月30日現在)を管理中。蓄電池の併設・運用は今回が初めての実証でもあり、蓄電池を既存発電所に接続するための設計・通信制御が非常に複雑であった。

今後の展開としては、災害が大型化する中、自家消費型発電事業者では蓄電池併設プラスBCPの機能の需要も高まると考えており市場動向を注視している。将来的には、再エネ発電システムをつなげた仮想発電所(VPP)の開拓や、「まちづくり×エネルギー」などの総合的な開発も視野に入れている。

蓄電池導入に対する関心は高まっているものの、蓄電池のパフォーマンスや電力価格予測が不透明等のリスクを鑑みて、導入に踏み切れない事業者も多いかと考えられる。導入時の検討や申請等で悩んでいる事業者に、本事業で培った知見を活かし、協力できる部分があればぜひ協業で蓄電池導入を推進し、ひいては日本全体の環境経営に貢献していきたいと考えている。

*3:Operation(運用)&Maintenance(保守)

本事業に関する問い合わせ先

- 大和エネルギー株式会社

- 担当部署:電力事業部 エンジニアリンググループ

- 連絡先:06-4703-3208

- email:deeng@daiwaenergy.jp