需要地の一つであるリゾートホテル「ふふ河口湖」(山梨県)、バイオエタノール暖炉の採用など環境への配慮も手厚い

需要地の一つであるリゾートホテル「ふふ河口湖」(山梨県)、バイオエタノール暖炉の採用など環境への配慮も手厚い

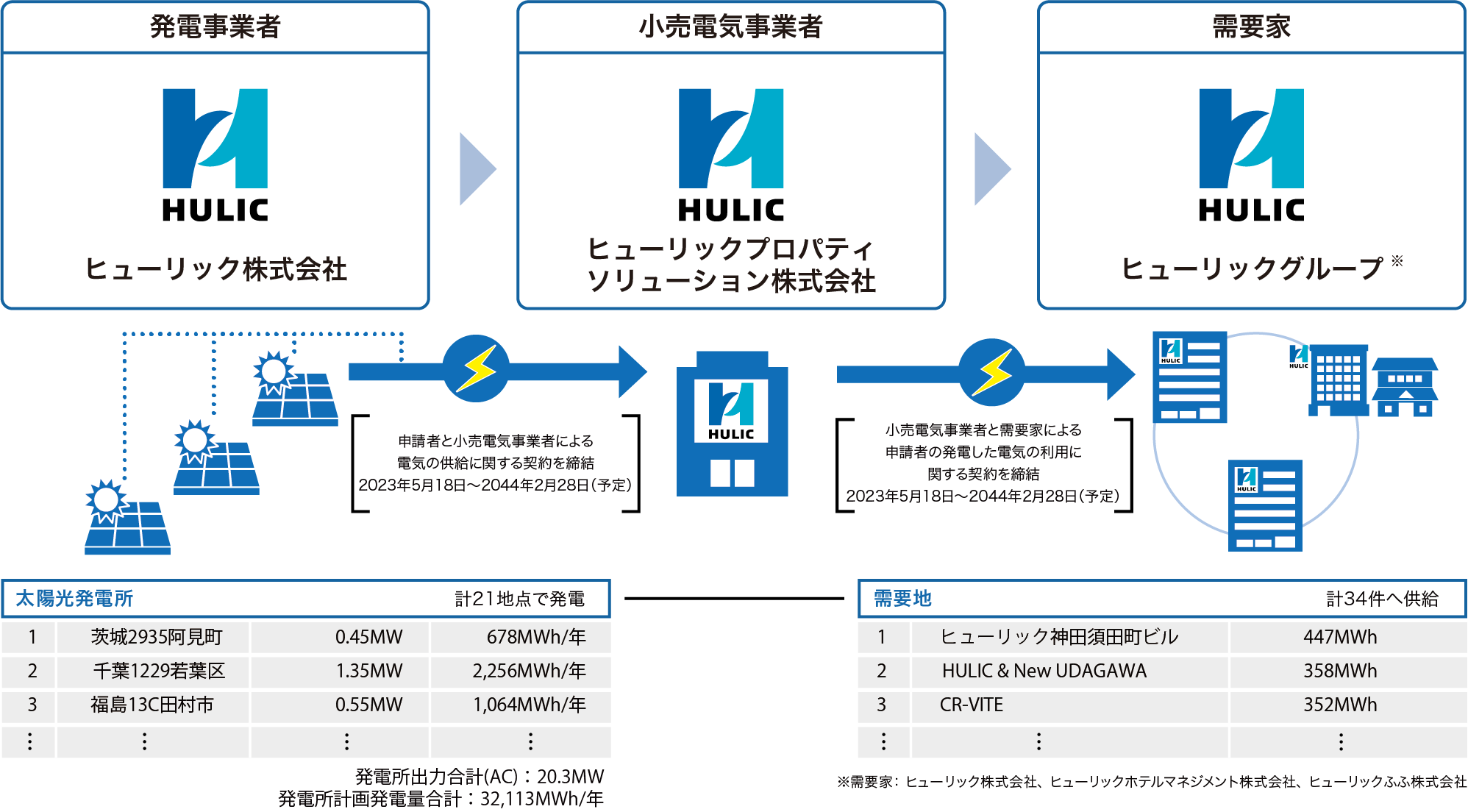

「自社グループ完結型」

コーポレートPPAでRE100達成

本事業の概要

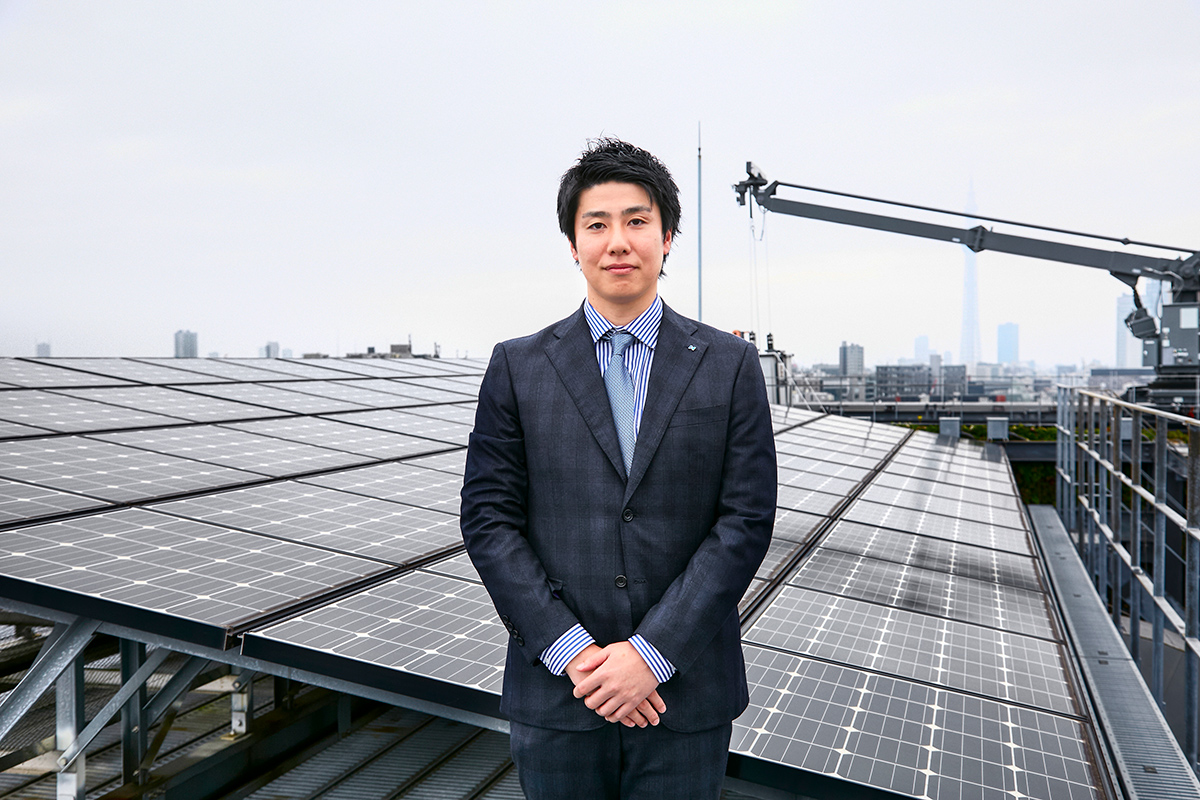

今回お話を伺ったヒューリック株式会社 不動産統括部 参事役/ヒューリックプロパティソリューション株式会社 新事業推進部 参事役 吉田昂希様

今回お話を伺ったヒューリック株式会社 不動産統括部 参事役/ヒューリックプロパティソリューション株式会社 新事業推進部 参事役 吉田昂希様2023年5月にRE100を達成したヒューリック株式会社。自社グループで使用する電力100%を、自社で新規開発した再生可能エネルギーで賄(まかな)うという国内初の金字塔を打ち立てた。しかも当時2025年と設定した目標に対して約2年前倒しでの達成だ。

「再エネ電力を外部から購入するのではなく、自分たちで使う再エネ電力は自分たちで作るべき」という強い理念と、政府による「2050年カーボンニュートラル宣言」で国の方針が明確になり、脱炭素への取り組みが企業の成長に不可欠と確信できたことがRE100成功の要因だ。

本事業の導入経緯

2008年上場時に「安心、安全、環境を配慮した上での企業成長が重要」との考えを打ち出した。以降、単なるテナント賃貸ではなく、物件の耐震性やCO2削減などの付加価値をプラスする戦略をベースとする。

2012年に竣工した本社ビルは、ゼロカーボンを念頭に置いて設計し、マサチューセッツ工科大学(MIT)と共同研究した技術を可能な限り全て搭載した「省エネビルのプロトタイプ」としての位置づけ、ZEB(Zero Energy Building)だ。

ZEBの実現に向け、一般的な建物に比べて消費エネルギーを50%削減による省エネ化を実現したものの、残り50%分の再エネ化が課題となった。屋上に太陽光パネルを設置するが、年間発電量はわずか10MWh。消費電力の1%程度と全く足りなかった。

本社ビルに組み込まれた自然換気システム、MITとの共同研究により自然換気のみによる空調を実現。「自社で使う再エネ電力は自分たちで整備すべきという理念のもと、省エネ&創エネの両軸で施策を進めました」(吉田様)

本社ビルに組み込まれた自然換気システム、MITとの共同研究により自然換気のみによる空調を実現。「自社で使う再エネ電力は自分たちで整備すべきという理念のもと、省エネ&創エネの両軸で施策を進めました」(吉田様)

オンサイトで取れる策は万事尽き、次にオフサイト発電を検討した。国内におけるZEBの概念はオンサイト電源を対象としていたが、海外ではオフサイト電源も対象とする事例が多く、オフサイト電源の活用にシフトした。

オフサイト電源を活用できれば、都心のオフィスビルといった狭小敷地の案件や狭い屋根面積の課題もクリアになる上に、当社の建物を全て再エネ化することも可能になる。不動産会社である当社にとってのゼロエネルギー化こそがRE100であり、本社ビルの再エネ化を拡大し、全保有建物の再エネ化へのシフトに至った経緯である。

しかし、RE100に加盟した2019年当時の制度において、FIT電源では環境価値が発電事業者に帰属しなかったため、FIT制度を活用した太陽光発電ではRE100の要件を満さなかった。一方で太陽光発電の開発コストが下がってきたことから、FITを活用せずに再エネを供給する方策を考え、たどり着いたのが「自社グループ完結型コーポレートPPA」であった。

自社の発電所と需要家を紐づける小売電気事業が必要になったが、当事者意識を持ってビジネスモデルを理解しながら事業を進めるべく、外部の電力会社に任せるのではなく、子会社であるヒューリックプロパティソリューションで小売電気事業を立ち上げた。

再エネ化に向けた発電所の開発では、日が射せば発電する太陽光発電のシンプルさに着目した。風力発電などは開発が実現すれば、相当な量の再エネ電力を発電することができるが、調査にも時間がかかる。

当時は国内の再エネ電力が圧倒的に足りておらず、太陽光の開発コストも下がり基調であり、今後の成長も大いに期待できたため、太陽光発電所を主軸に開発をスタートした。再エネの量を増やすことが第一優先であると考え、我々がやるべきこと明確にしてフットワークを軽くして動けるようにスタートを切った。

本事業がもたらすメリット

本社屋上に設置された太陽光パネル、非常用電源としての役割も持つ

本社屋上に設置された太陽光パネル、非常用電源としての役割も持つ本事業のおかげでRE100達成*の大きな弾みとなった。自社グループ完結型にこだわったのは、将来テナントへ再エネ電力の供給を念頭に入れており、入居するテナントへ再エネ電力、建物の環境配慮という価値・メリットを明快に提供するためだ。再エネ100%電気が供給されるため、テナントは入居するだけでRE100を達成できる。

ただし、再エネ電力を売るビジネスとして広げるのであれば、まずは自分たちが先に100%再エネ化を達成するべきと考えて、2029年全保有物件の使用電力100%再エネ化を目指している。その点で追加性は非常に重視している。

*2023年の自社グループ年間総量において、再エネによる発電量と使用量が等量となった。

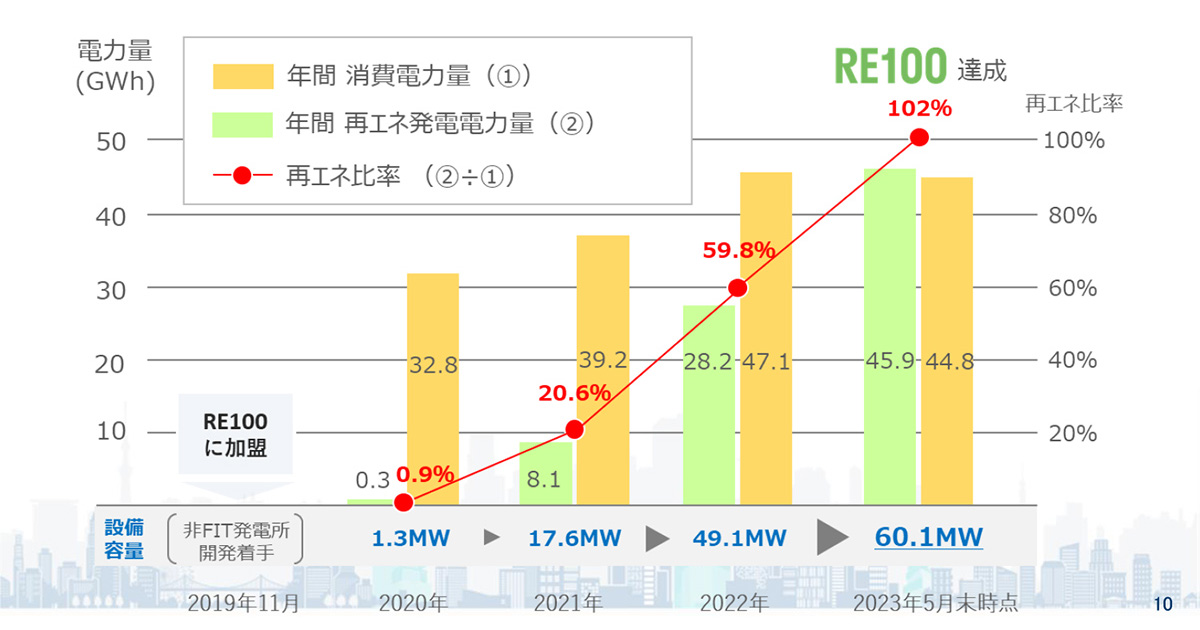

非FIT太陽光発電所開発と再エネ発電量の推移

非FIT太陽光発電所開発と再エネ発電量の推移開発ではアドバンス社に協力を仰いだ。同社の社長がコロナ禍で変容する社会の中、「もっと社会貢献できる事業を」と考え太陽光発電を検討し、当社へ相談をもちかけたことが今回の協業につながった。

アドバンス社と「太陽光発電量を増やす」「無理な開発はしない」「作って終わり・売って終わりのビジネスではなく、持続可能な開発を目指す」等の理念を共有した上での協業だったため成功したと考える。本事業を通じて太陽光発電の開発技術が大きく向上したと感じている。

こうした自社グループ完結型の再エネの取り組みは、環境経営調査等でも高く評価されている。良い評価を受けるのが目的になっては本末転倒だが、社内で前向きに環境貢献を検討するモチベーションとなる効果は高い。

本事業における補助金制度のアドバンテージ

「同一グループ完結体制は、申請から現在に至るまで全てにおいて非常に円滑だ」と語る吉田様

「同一グループ完結体制は、申請から現在に至るまで全てにおいて非常に円滑だ」と語る吉田様審議会、勉強会やリサーチを通し、あらゆる補助金情報を収集していた中で本事業を知った。補助金の存在がオフサイトPPA導入の後押しとなったが、過去に発電者-小売事業者-需要家の三者が同一グループという体制は前例がなかった。公募要項を読み込み、疑問点はJPEAに問い合わせ、理解できない点をクリアにして、整理した上で申請を行うことができた。制度に受け身になるのではなく、国と共にあるべき事業の姿を構築するマインドを持って申請を試みた姿勢が成功のポイントだといえる。

本事業の展開にあたりメリットとして強調したいのは、自社グループ完結型で取り組んだことだ。企画・申請から設置・運用まで、発電事業部門と小売電気事業部門それぞれ2~3名の組織体制で両部門が机を並べて業務に当たっている。このため意思決定が非常に速く進む。売買料金の設定も、社内で合意に至るため問題が起きない。当社のビジネスモデル・思想にマッチした制度だと実感している。

プロセス上で課題を挙げるとすれば、系統接続のスケジュールが読めない点は要注意だ。期日内に接続が完了せず、補助金対象から外さざるを得なかったサイトも存在した。

本事業ならびに再生可能エネルギーに対する今後の展開

ヒューリック株式会社が所有する発電所

ヒューリック株式会社が所有する発電所2029年までに全保有物件で使用する電力を100%再エネ化するために、年間20〜30MWの開発がさらに必要であり、これからも電力事業者の方々をはじめ、様々なサポートをいただきながら、当社として発電所開発と再エネ電力の拡大に専念していきたいと考えている。

当社はRE100達成などで環境への取り組みで一人勝ちすることを目指してはおらず、あらゆるステークホルダーとの協業を通して日本、ひいては世界の環境へ貢献するビジョンを持っている。

再エネ普及には、同時同量の原則を持ち出すとあまりにも煩雑で、足かせとなりかねない。まずは再エネを増やすという大きな目標のためにRE100というマイルストーンを活用すべきだと考える。

太陽光発電が夜間に発電しないことは認識していた。RE100の加盟も、最初から24時間年中無休で再エネ化するといった、いきなり100点を目指すのではなく、合格ぎりぎりの60点でもいいと考え、自分たちが出来ることから少しずつ開発を進めていった。

RE100を達成した今、ようやく次のステップを考えられるようになった。自社で小売電気事業を始めたからこそ、電力の安定供給の必要性を理解し、現状に満足せず次のアクションを考えることができている。現在は蓄電池を併設した太陽光発電の開発も積極的に進めており、同時同量・電力の安定供給化を目指していく。

自社発電RE100達成の第一人者として蓄えた知見を世の中に還元し、当社の取り組みが参考になるよう邁進しつつ、日本における2050年カーボンニュートラル達成の一助としていきたい。

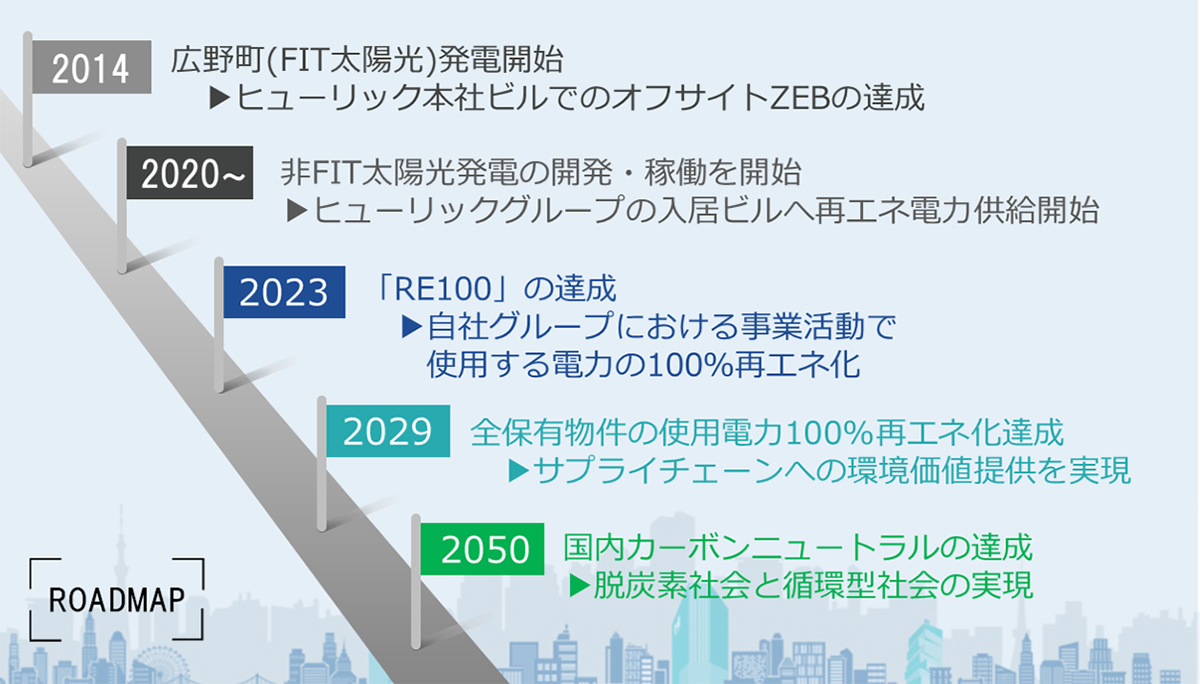

2050年カーボンニュートラル実現までのロードマップ

2050年カーボンニュートラル実現までのロードマップ持続可能な社会への貢献にもつながるよう、地域に喜ばれる開発を心がけている。人口減少や高齢化に伴う廃農による農地荒廃、不法投棄などで悩んでいる地元の方々と話し合い、土地の整備とセットでの開発を行う。必要に応じて植栽等を設け、景観にも配慮した。すると、「うちの土地でも太陽光発電をしてほしい」と、次々と開発依頼が舞い込む。千葉県エリアでは、丁寧な開発・保守によって発電所開発の好循環が生まれた良い例だ。

2024年9月に竣工したヒューリック将棋会館千駄ヶ谷ビル(東京都)、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の ZEB Readyを取得

2024年9月に竣工したヒューリック将棋会館千駄ヶ谷ビル(東京都)、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の ZEB Readyを取得海外に目を向けると、テナントの入居の際に再エネの導入が条件となる事例もあり、今後日本でも再エネが前提条件になる可能性が十分に考えられる。テナントへの再エネ供給は企業のブランディングとしても重要な取り組みである。

再エネ供給先はオフィスだけではない。例えば高級旅館では日常から隔離された体験価値が重視されるため、省エネを前面に出した節電ではなく、環境に配慮したエネルギーでのウェルネスな体験などでの満足感を打ち出し、快適さと環境貢献の両立を目指したいと考えている。

本事業に関する問い合わせ先

- ヒューリック株式会社

- 窓口:ヒューリックプロパティソリューション㈱ 新事業推進部 再エネ担当

- 連絡先:03-5623-8090

- email:taiyoukou@hulic.co.jp