ロールモデル工場での取り組みをグループ全体へ展開

~顧客満足度が現場意欲を高める好サイクルを創出~

本事業の概要

今回お話を伺った、三菱重工業株式会社 カーボンニュートラル推進室長 森原雅幸 様

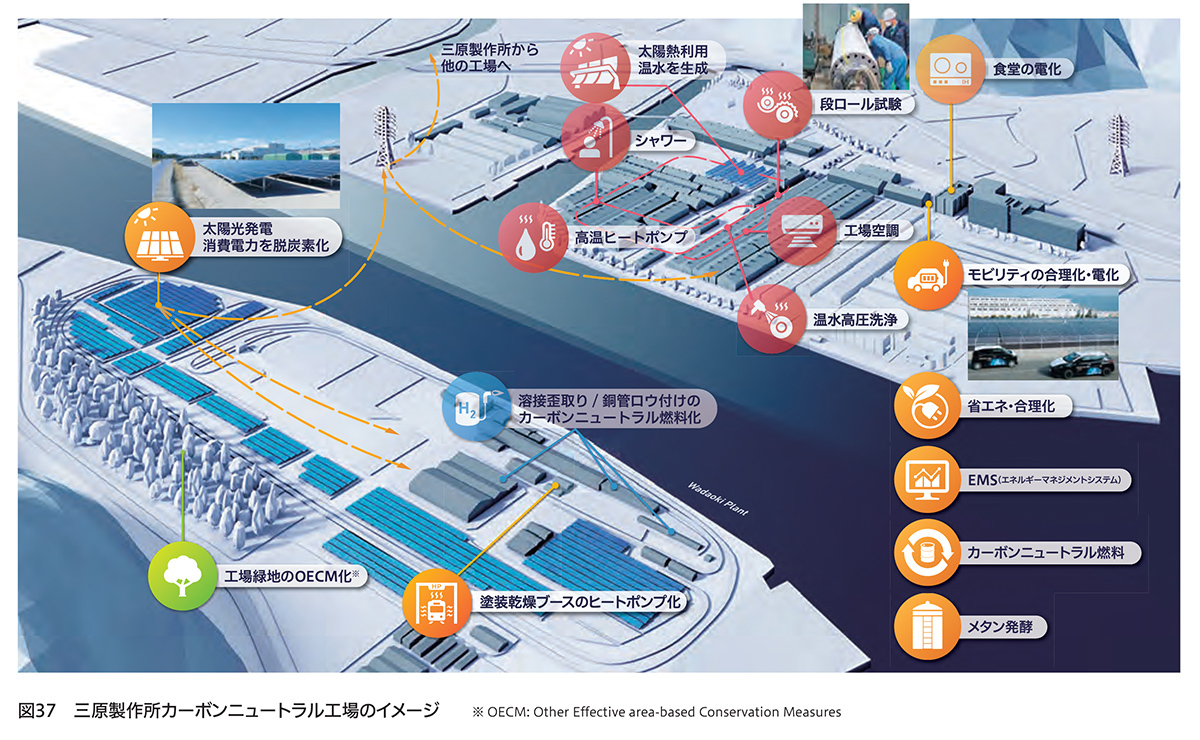

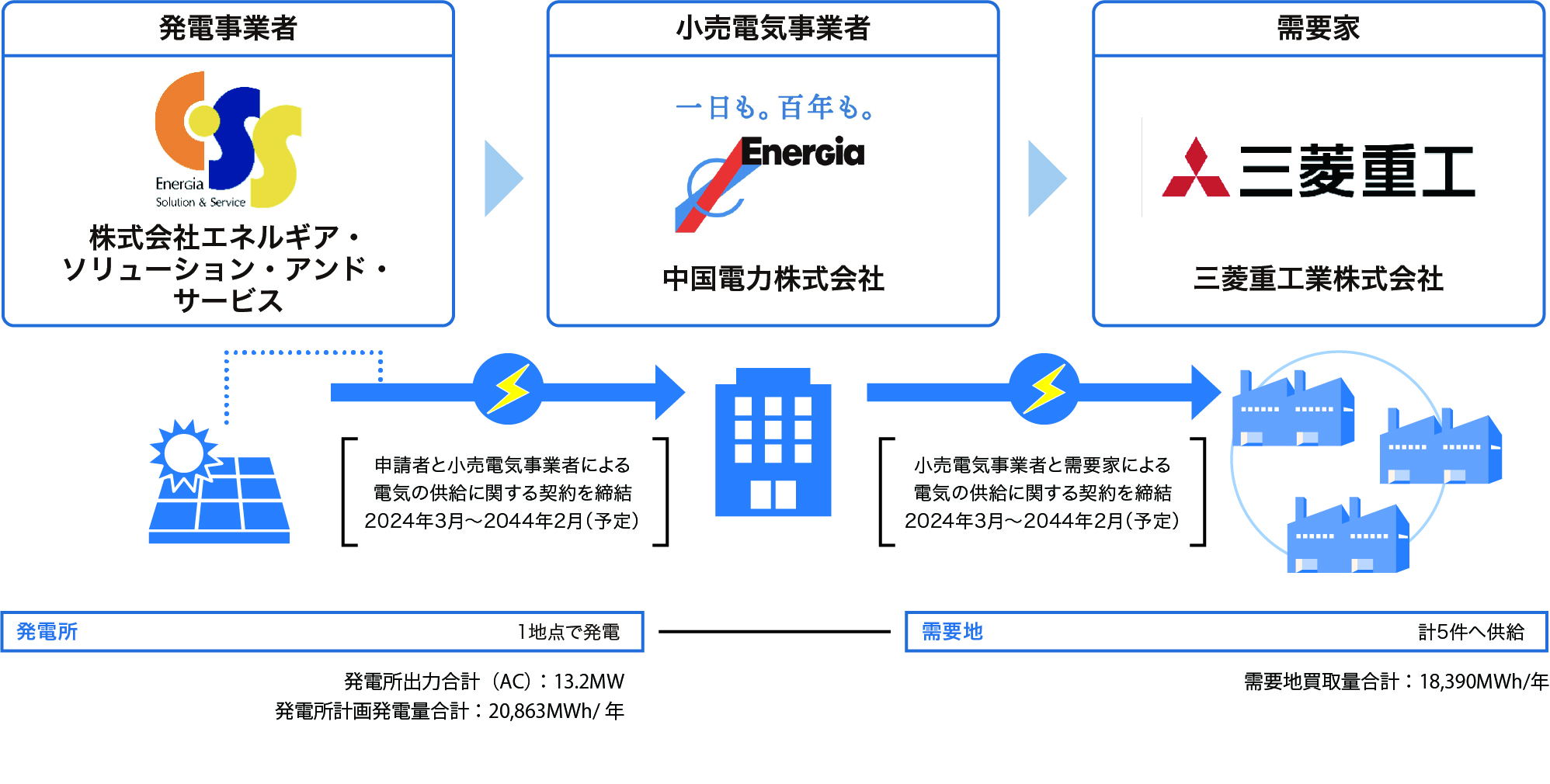

今回お話を伺った、三菱重工業株式会社 カーボンニュートラル推進室長 森原雅幸 様2040年までにグループおよびバリューチェーン全体におけるCO₂排出量ネットゼロを目指す「MISSION NET ZERO」宣言を掲げる三菱重工業株式会社。新交通システムや紙工機械(段ボール製造装置)を主力製品とする三原製作所(広島県三原市)の広大な未利用地を活用して太陽光発電を導入。同製作所の3工場合計の年間使用電力量に相当する約18GWhをまかない、約1万トン/年(2021年度比97.7%)のCO2削減を達成した。

「いかにCO2を排出しない工場を構築できるか」というテーマを掲げ、生まれ変わりつつある三原製作所の成功モデルを海外含む他工場へ展開し、MISSION NET ZEROを加速する。

本事業の導入経緯

当社は発電所のように、社会実装されるまでに何十年という時間を要する製品を多く手がける。国が2050年にCO2ゼロを目指すなら、遅くとも当社が10年前倒しで達成していないと実現は不可能だ。この考えのもと、MISSION NET ZEROではCO2ゼロの達成を2040年と設定した。

グループ全体でカーボンニュートラルの取り組みを展開するためには、ロールモデルとなる工場の存在が必要だ。三原製作所は複数の事業部が同居している工場、つまり様々な価値観の人が同じ空間に所属する特徴をもつ。多様な事業が集まる工場内で合意形成し、一丸となってカーボンニュートラルを達成できるのかという経営課題への挑戦でもあった。

今回はロールモデル構築が最大のミッションであったため、必ず再エネ由来電力100%を成功させる必要があった。太陽光発電が置きやすさ、使いやすさを含めてファーストチョイスになる。工場の消費電力をまかなえる太陽光発電設備を置ける土地があること、反対に太陽光でまかなえる規模の工場であることも三原製作所を選んだ理由だ。

また当該エリアの電気供給を支える中国電力とは、当社にとって長年にわたる重要な顧客であり、確固たるパートナーシップを構築済みであった。共に日本のエネルギーを支える立場であり、本質的な議論が可能だったおかげで、挑戦的な太陽発電所を開設できたことを深く感謝している。

本事業がもたらすメリット

MISSION NET ZEROにおいて、本プロジェクトはかなりのインパクトを持って社内で受け止められている。太陽光発電設備を設置したのは活用されていなかった空き地で、管理が行き届かない雑木林等だった。それが本事業により整然と太陽光パネルの並ぶ壮観な敷地へと生まれ変わったのだ。外観の気持ちよさは想像以上に行動を前向きにする。

さらに、CO2排出ゼロの電力を使っている工場で作った品物に対して、顧客から高評価を受けた。顧客も「市場からの評価が高まった」と、感謝の言葉をいただくことも増えた。このようなフィードバックがあると工場全体の仕事に対するモチベーションが大きく向上し、ものづくりの効率化・省エネ化・合理化といった創意工夫など、エネルギー意識への良い循環が自発的に生まれた。その結果が当社のScope1,Scope2の削減につながり、好循環が生まれている。

工場の敷地内には、太陽光発電のパネルと並び、「和田沖の森」が広がる。1974年に植栽を開始した8.3ヘクタールの森林で、約40種類の鳥類をはじめ在来種を中心とした多様な動植物が生息する健全な生態系を創出している。2024年10月には環境省の「自然共生サイト」に認定された。このような取り組みにより周囲から評価されると従業員のモチベーションも向上し、継続的なエネルギー最適化の行動につながっていく。

工場の敷地内には、太陽光発電のパネルと並び、「和田沖の森」が広がる。1974年に植栽を開始した8.3ヘクタールの森林で、約40種類の鳥類をはじめ在来種を中心とした多様な動植物が生息する健全な生態系を創出している。2024年10月には環境省の「自然共生サイト」に認定された。このような取り組みにより周囲から評価されると従業員のモチベーションも向上し、継続的なエネルギー最適化の行動につながっていく。

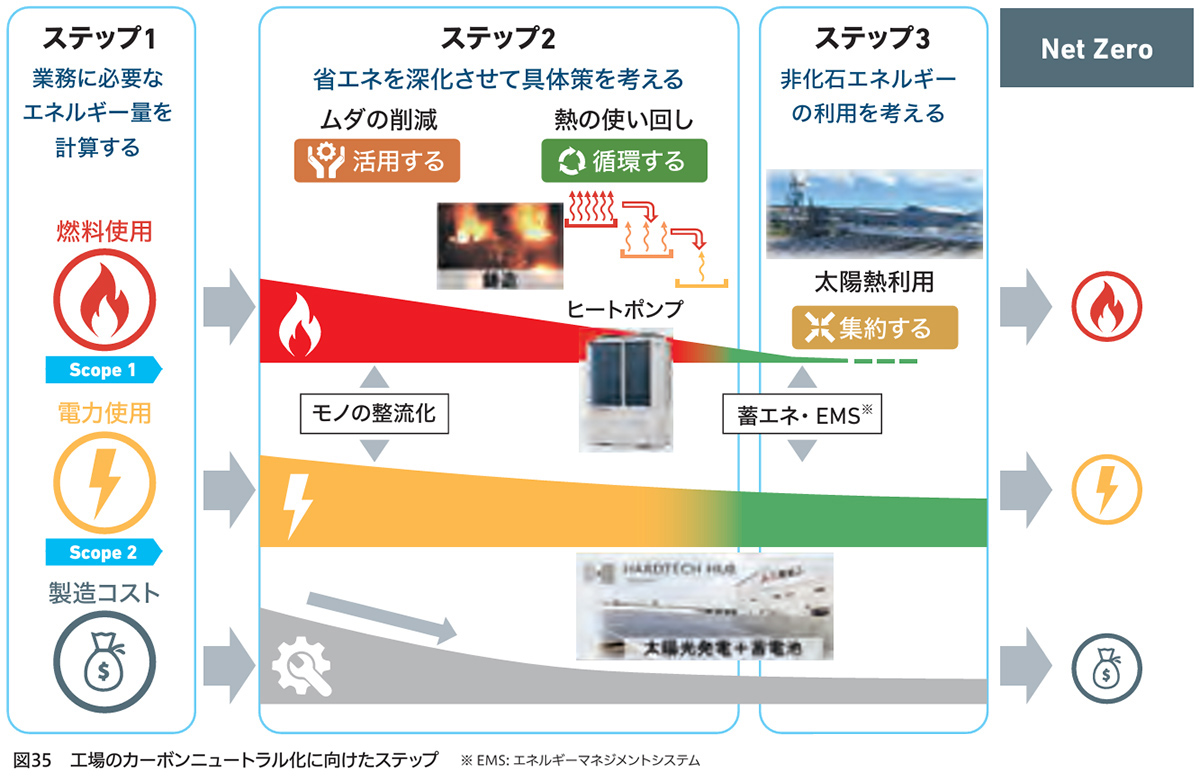

三原製作所ではカーボンニュートラル化に向けて、以下4つのプロセスで活動を行っている

■ 省エネ・合理化(Scope1,Scope2):カーボンニュートラルに向けて最も優先すべき重要なプロセスであるエネルギー使用量を削減(一部実現済)

■ 現状技術の活用(Scope1):ヒートポンプや電化など既存の高効率技術や設備を導入しCO2排出を削減(各設備の導入を検討中)

■ 新製品・新技術による解決(Scope1):難易度の高いCO2排出源に対して、当社で新たな製品や技術を開発(開発を計画中)

■ 再生可能エネルギーの導入(Scope2):和田沖工場内に16.8MWpの太陽光発電設備を設置(完成済)

三原製作所では、Scope1の50%が省エネ・合理化で削減できる見通しを立てており、順次、実現している。同時に、今後のカーボンニュートラルを担うと期待される新規製品および技術の開発・検証を計画中だ。CO2排出削減に係るコストが高すぎるものは、自社の技術開発などで安価に実現できる方法を模索する。こうして獲得した技術やノウハウを他工場へ展開するために、三原製作所での実証実験は継続する予定であり、まさにロールモデルである。

当社ではCO2回収装置や水素の混焼技術など、Scope3にあたる取り組みはカーボンニュートラル宣言の10年以上前より既に取り組んでいる。むしろ今苦心しているのはScope1、Scope2である。Scope3と比較すると規模は小さく50万トンぐらいしかないが、工場のマネジメントに関わる根本的な施策が必要だ。現場レベルの一例を挙げると、CO2削減についての理解はしていても去年買ったばかりの灯油ストーブをいますぐ買い換える訳にはいかない、といった声が出てくる。このような各現場で無数に出てくる問題を一つずつ解決していかなければScope1、Scope2の排出ゼロは達成できない。

Scope1、Scope2の排出削減を着実に進めることがどれだけ大事なことなのか、改めて意識向上を図る働きかけが必要だ。Scope3は、お客様や社会のためになるならと社員のモチベーションも上がりやすいが、Scope1、Scope2はそういった視点につながりにくい。CO2を減らすことと製品の競争力向上につながり、巡り巡ってお客様や社会のためになるという連想ストーリーを明確に示すことが重要と考える。

本事業における補助金制度のアドバンテージ

補助金を活用し、合理的に施策を進めることができた。国の助成金制度を利用するということは、国の方針に適合した取り組みであると認められた証である。三原製作所での取り組みを参考に類似事例が広がることで、国の2050年目標達成が促進されると考える。

今後の展開に関して課題があるとすれば、三原製作所の規模の太陽光発電所を設置できる工場が他にない点だ。大型の太陽光発電設備を導入するにあたっては、置ける場所と使う場所は必ずしも一致しない。このアンバランスが、需要家にとって積極的に太陽光発電設備を導入しようとする際の足かせになる可能性がある。再生可能エネルギーの導入拡大においてはFITや非化石電力証書の活用も有効だとは思うが、需要家自身が事業性を評価しながらしっかりと導入していくスキームも重要である。この点で、本事業は需要家に対して有効な選択肢を提供しているものと考える。

技術の会社である当社としては、自社の技術やノウハウを磨いてCO2削減に向けた不断の努力をすることがあるべき姿だと認識しており、太陽光発電の需要家としても、そのこだわりを持って取り組みたい。今後は、発電所近くに需要を増やすような対策も必要だと考える。この点においても、補助金制度が追い風になっていくことを期待する。

本事業ならびに再生可能エネルギーに対する今後の展開

当社では再エネ推進の他にもCO2回収装置や水素の混焼技術等の新規技術開発を進めている。しかし現状を新規技術でカバーするには高すぎるコストの壁が立ちはだかるだろう。再エネや創エネといった新技術と同時に、省エネ対策やエネルギーの需要そのものを減少させる取り組みを進めるべき理由がここにある。エネルギー使用量を減らすことにより、多少割高であっても新技術の導入への道を拓くことができる。

本事業は需要家のあるべき姿にも一石を投じたと考える。従来、需要家は使いたいときに使いたい量の電力を使用し、供給側が需要に応える一方向の電力システムであったが、電力システムは需要と供給の釣り合いが前提であり、需要家もそれなりの責任を果たすべきである。

今後の電力システムは、安定供給や脱炭素化、自由化の進展によるコスト抑制等の多くの課題に対応しなければならず、需要家も電力システムを担う当事者としての振る舞いや貢献が求められる。本事業の「需要家主導」が指すポイントはまさにそこにあるのではないだろうか。

本事業に関する問い合わせ先

- 三菱重工業株式会社

- 担当部署:カーボンニュートラル推進室

- email:MISSION_NET_ZERO@mhi.com